11月12日,中国上海国际艺术节新创艺术品牌“ARTRA自定艺”在西岸漩心举办媒体发布暨ARTRA2025公共项目“全球对话”,来自澳大利亚、日本、英国、法国和中国的艺术家和策展人共聚一堂,为这个充满年轻力的艺术品牌开启新一轮的国际对话。“科技正成为艺术创新的‘加速器’,推动艺术突破传统形式。” 中国上海国际艺术节艺中心总裁李明说。

作为艺术节两年一度的重磅企划,“ARTRA自定艺”于2023年首次正式启动,持续在全球范围内邀约极富活力的艺术创作者,以多学科、跨媒介融合为特色,开展项目委约与邀请制作,推动舞台艺术与视觉艺术两大领域间的深度对话与发展。2025年,“ARTRA自定艺”策划以“延续与升级”为双重引擎,进一步深化不同艺术领域的融合,持续打造“通感美学”IP。同时,品牌更加注重艺术与科技的创新融合,不断传递“新空间、新人群、新样态”的核心理念。

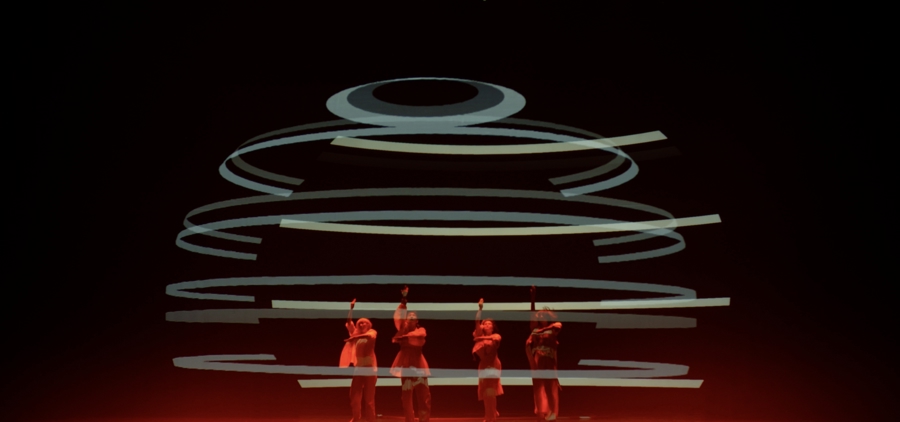

《+1+1+1+》在上海大剧院上演 崔师禹摄

《+1+1+1+》在上海大剧院上演 崔师禹摄

ARTRA 2025由艺术项目与公共项目两大板块组成,呈现“3+1”的内容架构。艺术板块包括三部“上海唯一站”的国内乃至亚洲首演作品:日本媒体艺术家真锅大度与ELEVENPLAY联合创作的装置舞蹈《+1+1+1+》;澳大利亚先锋舞团露西·格林与跨媒介艺术家马蒂亚斯·沙克-阿诺特带来的大型装置表演《钟摆》;日本视觉艺术家高谷史郎领衔Dumb Type打造的全景声光科技舞台《切线》。公共板块则包括汇聚多位知名艺术家和国际艺术节展领军人物的“全球对话”。

《+1+1+1+》10月25日在上海大剧院上演。这部全新的舞蹈装置作品延续了媒体艺术家真锅大度与先锋舞团ELEVENPLAY长期以来在舞蹈、科技与视觉艺术交界处的探索,呈现出一种介于真实与虚拟之间、流动而多维的舞台与视觉语言。“在这部新作中,我们与ELEVENPLAY一同探索时间与结构的主题,尝试将古典音乐的结构与当代表达的节奏融合,突破音乐与舞蹈的边界。”真锅大度表示,“这是一个传统与现代交汇的项目,我们运用数字技术,为观众带来全新的感官体验。”

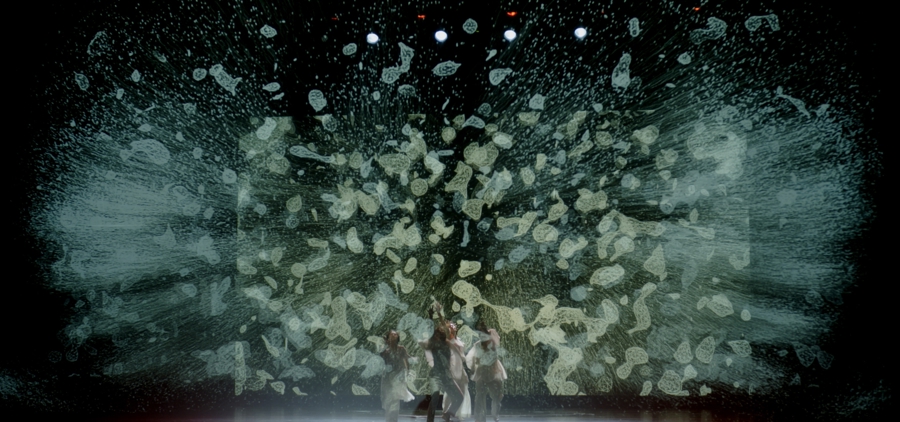

11月13日至11月15日,艺术项目《钟摆》和《切线》将分别在西岸梦中心·梦工场和YOUNG剧场上演。《钟摆》是澳大利亚编舞家露西·格林及其舞团与打击乐艺术家马蒂亚斯·沙克-阿诺特共同创作的大型表演装置作品。作品通过机械运动与舞者表演的对话,探讨时间、重力与存在的本质。39座精密设计的互动钟摆装置构建出一个融合舞蹈、声音与装置艺术的非镜框式舞台,以沉浸式的声光体验引领观众踏上一场关于时间与存在本质的冥想之旅。“《钟摆》是一件艺术品、一件乐器、一个舞台设计、一套声音谱曲,也是一支舞蹈。”露西·格林介绍,“它很难定义。有意思的是,观众可以从3个不同的视角观看,每个钟摆因其内部的扬声器而发出不同的声音,观众根据所在的位置,将会看到或听到略有不同的作品版本。”

《钟摆》 主办方供图

《钟摆》 主办方供图

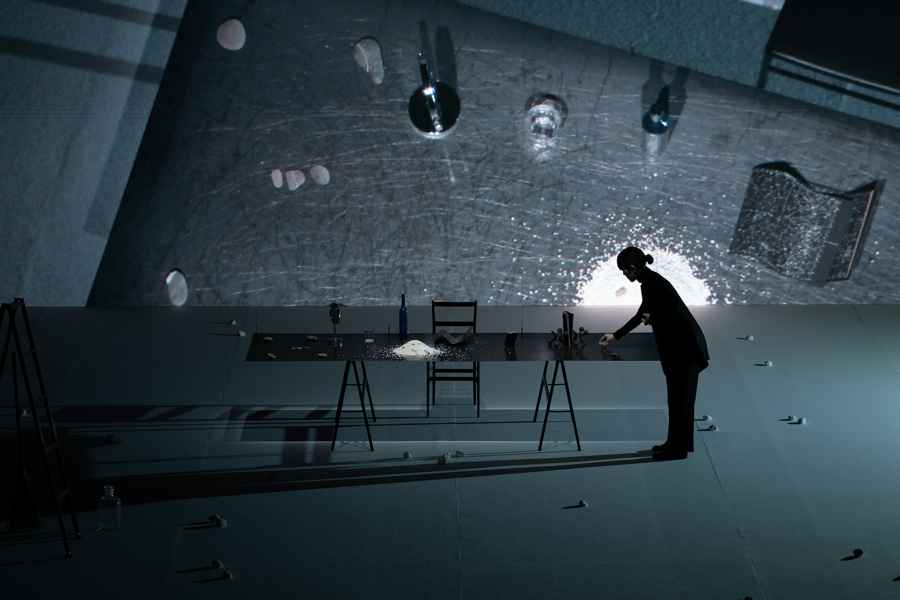

《切线》汇聚日本媒体艺术家高谷史郎三十年来在装置艺术、戏剧和现代舞蹈领域的跨界艺术探索。作品以“阈值空间”为主题,深入探讨现实与超现实之间的感知边界,通过精密的光影设计与声场构建,重新定义“可见性”和“不可见性”的认知边界。值得一提的是,《切线》音乐选自已故艺术家坂本龙一最后专辑《12》,其深邃的音乐语言与作品的视觉表达形成巧妙呼应。“ARTRA自定艺”还将携手2025上海国际艺术品交易周、“秋约魔都美术季”等多项文化品牌活动,通过多维联动,为十一月的“上海时间·全球艺场”增添融合“艺术+演艺”双重视野的全新维度。

《切线》主办方供图

《切线》主办方供图

科技赋能艺术,跨界突破想象。中国上海国际艺术节持续解锁多元打开方式,今年艺术节的“扶持青年艺术家计划”“ARTRA自定艺”“国际演艺大会及国际对话”等核心板块,科技的力量无处不在,彰显了AI时代下艺术节在跨界融合领域的引领作用。

迈入2.0时代的“扶青计划”首次增设“融合”类作品申报通道,并推出“一对一”大师辅导的孵化培育机制,为青年艺术家的科技跨界实践保驾护航。跨学科艺术团体Black Void打造的个展《天空呼吸的频率》,融合宇宙气象学与信息技术,通过多媒体装置、多屏影像将抽象气候议题转化为沉浸式视听体验。实验环境戏剧《山海浮生|八荒祭2.0》以东方哲学为内核,借助机械臂装置、生物传感技术,结合即兴声场交互,构建出虚实交织的东方宇宙图景,成为多学科融合创作的生动范本。

艺术节国际演艺大会及国际对话首次推出的“AI+N工作坊:从创意到市场”,携手国际顶尖创意工作室INVENTI以实战为导向,覆盖创作、制作、巡演、营销全流程AI应用教学,助力从业者掌握科技创作工具。丝绸之路国际艺术节联盟艺术教育联席会议同步举办,吸引共建“一带一路”国家艺术院校代表,围绕艺术与科技融合的教育实践展开深度交流,为跨界人才培育搭建国际合作桥梁。

“AI本质上是服务于艺术的工具,就像毛笔、相机等传统工具一样,价值核心在于使用者的创意与审美。它打破了技术壁垒,让不同学科背景的创作者都能借助科技表达创意,既降低了艺术跨界的门槛,更释放了多元创作的潜能。” 复旦大学计算与智能创新学院教授金城坚信,随着AI技术的持续进步,会催生出更多艺术创作新范式。INVENTI联合创始人阿尔贝托・桑塞维里诺则建议通过AI创作工作坊等实战形式,填补“艺术+科技”人才缺口。

“艺术能成为技术迭代的‘需求引擎’,促进科技向定制化、个性化发展。”李明表示网上配资门户网,未来中国上海国际艺术节将秉持创新精神,以更务实举措推动艺术与科技的深度共生,“让跨界创新成为行业常态,为全球演艺繁荣注入中国动能。”

新钰优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:网上配资门户网 两把牙刷藏在男子胃里27年

- 下一篇:没有了